記者黃家緯/採訪報導

汪文豪的演講吸引經過的民眾一同關心農業議題,現場互動熱絡。(圖文/李竹君)

汪文豪的演講吸引經過的民眾一同關心農業議題,現場互動熱絡。(圖文/李竹君)

3月25號,汪文豪應邀向台大新聞研究所同學演講,時間點正逢「太陽花學運」,響應學運系列活動中民主講堂概念,演講地點特地選在立法院週邊濟南路上。原訂主題為獨立記者經驗分享,但演講中自由貿易對台灣農業的衝擊,也成為關注焦點。演講過程不時有關切服貿議題的學生、群眾,加入聆聽,整場活動吸引將近六十人,讓規模比過去幾場盛大。

冰山一角 服貿只是開場

汪文豪認為,服貿協議,政府越急,大家獲得資訊不夠,反彈聲浪就越大,媒體溝通管到充足,政府卻忽視審議式民主的過程。政府不了解產業的聲音、資訊不充足的情況急就章,就容易造成問題。除了服貿,ECFA晚收清單裡,後續的貨品貿易協議,以及自由經濟示範區對中國的開放,汪文豪警告,最有疑慮的是食品加工區,因為,雖然我們不開放中國花生進口,但可以開放加工品花生醬,這麼一來,只要中國花生醬進到臺灣,也就等於變相的取消對中國花生取消管制。表面上低價的中國花生醬,使得廠商和消費者受益,卻嚴重影響產業發展。這和目前台灣薪資偏低主因,「台灣接單、中國生產」都是類似情形。

新聞所首次以戶外民主講堂形式為同學上課,和講者零距離。(圖文/李竹君)

新聞所首次以戶外民主講堂形式為同學上課,和講者零距離。(圖文/李竹君)

自由主義 VS. 保護主義 只能二選一?

他認為,服貿問題,也與新自由主義浪潮有關。從1970年代至今,每一波區域整合,總讓參與其中的國家歷經陣痛期,反對自由貿易聲浪不曾停過,汪文豪認為自由貿易好或不好,很難有定論,但對於台灣農業來說,如果是必要之惡的話,一定要有配套。他舉韓國為例,說明韓國和美國簽訂FTA,政府撥了幾千億台幣,輔導農業轉型、提升競爭力,或是讓已經不適生存的農業,直接轉業,讓當地農民可能受到的衝擊降到最低。

「如果資本主義是不公平的,會引發暴動;有了配套、福利制度,才會可長可久。」汪文豪不選邊站,強調自由貿易所帶來的經濟成長,勢必要有一個財富重新分配的制度。例如,應向貿易獲利的廠商課稅,來補貼因為國外商品關稅降低後受害的產業和勞工。這樣的遊戲規則,才符合公平正義。WTO開放稻米進口,不僅會使得一部分的農夫失業,整個水稻產業鏈中的農具、農藥、產銷等都會受到影響,那麼到底多少比例的農地應該休耕、多少農夫應該轉業、相關產業又該如何轉型,政府角色都必須積極介入。

逢中必反? 依賴單一市場肯定不好

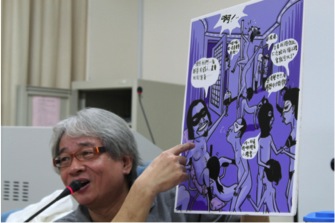

汪文豪說,寫報導利用正反並陳,將判斷留給讀者。(圖文/李竹君)

汪文豪說,寫報導利用正反並陳,將判斷留給讀者。(圖文/李竹君)

反服貿運動學生團體佔領國會後,媒體最新調查顯示,有將近七成民眾,支持兩岸服務貿易協議必須重新逐條審查。這個結果,被執政黨解讀是被在野黨操縱,更批評是某些特定立場人士「逢中必反」。對此,汪文豪認為兩岸開放市場,不論是已經簽署的ECFA、或是其中晚收清單中的服貿協議,不管中國有沒有政治目的,台灣農業只要過度依賴單一市場,都是不好的事。一個市場或是產業的經營,應該要有策略、多元的市場去分擔風險。跳脫服貿以及反中思維,汪文豪舉臺灣毛豆外銷市場為例:「毛豆四成出口都往日本,但最近日本消費力減弱,產業大受影響。」這樣就很容易被操縱,雞蛋放在一個籃子裡,就是產業危機,應該從結構去改變。

配套做半套 產業受創更大

2012年美牛叩關臺灣,當時也是引發風暴。其實台灣豬肉市場大餅,美國更想搶。汪文豪警告:「開放美豬進口,政府的因應策略是什麼?我們現在看不到、也看不出來。」雖然馬政府持續高喊牛豬分離,絕不開放美豬進口,但汪文豪強調,他很有預感美豬將會是交易出去的工具。就算未來政府推出產銷履歷或是認證,讓台灣豬和美豬做出市場區隔,但就過去CAS、MIT標章制度來看,因為政府監督不利,制度失靈,假履歷、假標章,不僅配套沒發揮作用,反而產生反效果。

另類農業記者 路線越走越寬

無論跑任何路線,汪文豪認為都應思考擴大報導面向的可能。(圖文/李竹君)

無論跑任何路線,汪文豪認為都應思考擴大報導面向的可能。(圖文/李竹君)

汪文豪告訴同學,對採訪路線不要定型,不管心目中對特定路線的圖像為何,都應該將新聞的領域擴大,一般大家對農業新聞的想像,就是跑農委會的記者所生產的新聞。他鼓勵大家應該跳脫問題,從表面現象深入結構,找出制度缺失,才能夠發掘更多有影響力的報導。

他舉營養午餐新聞為例,當時採訪學童餐點驗出農業,主流媒體消費完恐慌、放煙火式報導就沒有後續。但他深入調查,找出學校和廠商的招標制度不合理,最低價標使得惡劣食材充斥校園營養午餐,甚至許多都是添加物;這麼一來,簡單的農藥殘留問題,就擴大到招標制度、校方圖利廠方,這屬於社會新聞;而惡劣食材、食品添加物問題,也就成為重要的民生、消費新聞。